はじめに

アトピー性皮膚炎は10人に1人。都市部や若年層に増えています。化学物質過敏症は約13人に1人。潜在患者数は1000万人以上とされています。

乾燥肌は約3人に1人。肌の水分が少ない高齢者に多いですが、乾燥時期の冬になるにつれ多くの人に症状が見られます。

対策するには原因を知ることです。

アトピー性皮膚炎の原因

①遺伝的要因(アトピー素因)…家族にアレルギー疾患(喘息、鼻炎、アトピーなど)がある場合、IgE抗体を産生しやすい体質であり、発症リスクが高くなります。

②皮膚バリア機能の異常…皮膚のバリア機能に不可欠なタンパク質「フィラグリン遺伝子」の変異などにより、皮膚の保湿力や防御力が低下し、外部刺激やアレルゲンが侵入しやすくなります。

③免疫系の過剰反応…本来無害な物質に対して免疫が過剰に反応し、Th2細胞(ヘルパーT細胞2細胞)優位の免疫応答が炎症を引き起こします。

④環境要因…ダニ、花粉、ペット、化学物質、空気汚染、気候(乾燥・寒冷)などが悪化因子となります。都市部で有病率が高い傾向にあります。

⑤生活習慣・ストレス…睡眠不足、精神的ストレス、過度な清潔志向(衛生仮説)などが免疫バランスを崩すことで発症しやすくなります。

⑥食物アレルギー(特に乳児期)…卵、牛乳、木の実、小麦などが悪化因子になることがあります。

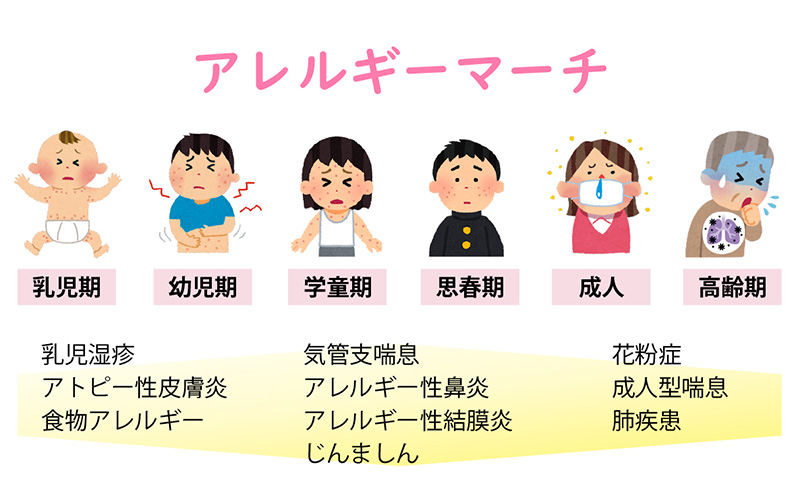

乳幼児期に発症することが多く、乳児期は顔、幼児期は関節部、成人期は顔・首・上半身に発症し、寛解と増悪を繰り返し、完治させないと慢性化し、喘息や鼻炎など、他のアレルギー疾患と併発する「アレルギーマーチ」になります。

化学物質過敏症の原因

①化学物質への曝露…柔軟剤・芳香剤・洗剤・香水・建材・塗料・接着剤・農薬・排気ガスなどの化学物質を微量でも繰り返し曝露することで感作(過敏反応)します。

②許容量…個人差で「化学物質を許容できる量」があり、許容量を超えると感作します。

③神経系・自律神経の過敏性…アレルギーとは異なり、免疫系ではなく神経系の過敏反応が関与しており、検査では異常が見つからないことが多いです。

④体質・生活習慣…肝臓の解毒酵素活性が低い人、アレルギー体質、強いストレス、不規則な生活、栄養バランスの偏りなどで感作します。

⑤精神的・心理的要因…精神的ストレスや不安が自律神経を乱し、過敏性を高めます。

⑥環境要因の変化…新築・リフォーム・職場の移転などで急激な曝露が起こると発症します。

また、除菌や抗菌製品を使っていると過敏性を高めます。

乾燥肌の原因

①季節・風…冬の乾燥、冷暖房による乾燥、風などが、皮膚の水分を奪います。

②紫外線…紫外線は皮膚のバリア機能を低下させます。

③洗浄剤・石鹸の使いすぎ…界面活性剤が皮脂膜を奪い、皮膚の保湿力を低下させます。

④入浴習慣…熱すぎる湯や長時間の入浴は皮脂を過剰に除去し、保湿力を低下させます。

⑤摩擦…化繊衣類の摩擦が刺激となります。

以上の症状を対策するのが「ORGANIC COTTON」です。

出産直後に産婦人科で用意される、赤ちゃんが最初に着るベビー服の素材もコットン(綿)です。

綿は天然繊維の中でも最も肌に優しく、吸水性に優れ、静電気を起こさず、肌触りが良く、夏は涼しく冬は暖かく着られます。

何故、夏は涼しく冬は暖かいのか

繊維の中心が空洞になっており、夏はそこに熱伝導性の低い空気がたまるので、肌触りが涼しく感じられます。

冬は体温により空洞の空気が暖められ、上着を重ねることで、外部の熱を遮断し、保温されるので、暖かさを保つからです。

皮膚は「第三の脳」と呼ばれています

40億年前に誕生した生命体に、最初に備わった器官は「腸」でした。その後、腸から進化する形で脳が作られていったといいます。

腸は、自分の意志で働くことができる自立した器官となっており、「第二の脳」と呼ばれています。

そして今、「第三の脳」と呼ばれ注目されているのが、「皮膚」です。

皮膚と脳は同じ根を持つ、という意味の「皮脳同根」という言葉があります。

そのルーツは、母親の胎内にまでさかのぼります。

妊娠8週までの胎児は人間の形をしておらず、「胎芽」と呼ばれ、器官を形成していく時期です。

この時期に母親の胎内で受精卵から分裂をはじめ、内胚葉、中胚葉、外胚葉に分かれます。

内胚葉は消化器系や呼吸器系に、中胚葉は骨や筋肉、血液に、そして外胚葉は皮膚と脳神経になっていきます。

同じ「外肺葉」から作られる皮膚と脳は強いつながりがあり、脳にストレスがかかると肌荒れを起こしたり、アトピー性皮膚炎の症状がひどくなることもあります。

反対に、皮膚のマッサージやスキンシップにより、脳にリラックス効果を与えることができます。

皮膚の感覚は脳に直結し、影響を与えているのです。

特に、生後8ヶ月頃までの乳児は、視覚や聴覚などの感覚が個別に分かれていないため、皮膚への刺激で脳全体が活性化することが明らかになっています。

脳が働くと、自律神経が整い、免疫力もアップします。

優しくマッサージすると赤ちゃんは幸せホルモンを分泌し、リズムを変えた触れ方をすると脳が活性化されます。

また、子供でも大人でも、チクチクする化学繊維やゴワゴワする服を着たとき、たとえ途中で慣れてしまったとしても、皮膚は脳に「不快」だという信号を送り続けています。

皮膚の不快は脳に影響します。

古くから、皮膚に接する「衣服」は体調を左右すると考えられており、治療にも使われるほど重要視されてきました。

「服用」とは?

現代では、「薬を飲むこと」という意味で使われている「服用」という言葉。実は「衣服」で心身を守ることを意味していました。

服用という言葉の語源を辿っていくと、中国最古の歴史書「書経」に辿り着きます。

草根木皮、これ小薬。

鍼灸、これ中薬。

飲食衣服、これ大薬。

身を修め心を治める、これ薬源なり。

-書経より-

草根木皮とは漢方のこと。

つまり漢方よりも、鍼やお灸よりも、飲食と衣服が最も重要な薬であると書かれています。

「医食同源」という言葉があるように食べもの、飲みものが健康に大きく影響することは周知されていますが、衣服の薬効についてはあまり知られていません。

皮膚は、体温や湿度を調節し、紫外線などの外部刺激から内臓を守ります。

痛みや心地よさなどの感覚を脳に伝える感覚機能もあります。

古代から人々は、綿や麻などの天然素材から糸をつむぎ、生地をつくり、草木や薬草で染め、その薬効成分を皮膚から吸収し、薬とする考え方がありました。

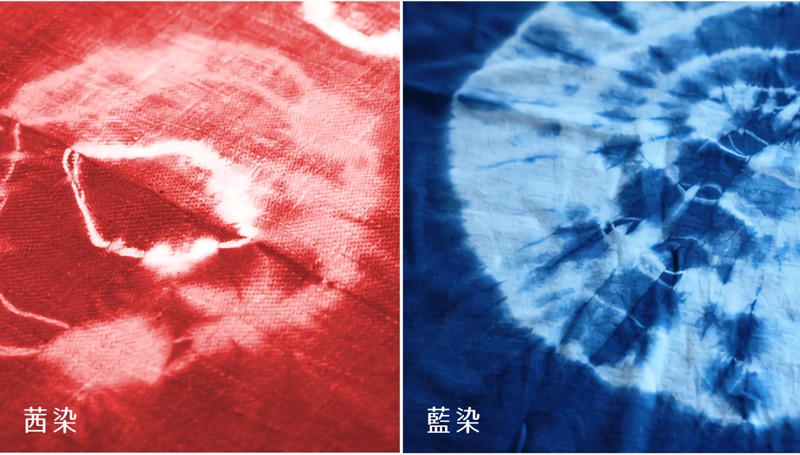

将来の多産のため女の子には、浄血・保温・婦人病に効果のある茜草の根を染料にして染める茜染(赤)の衣服を着させ、女の子よりも体の弱い男の子には抗菌・排毒効果のある藍の葉を発酵させ、染料にした藍染(青)の衣服を着させ、健康を願いました。

病に冒された際は、解毒・解熱効果のある紫根で染められた「病鉢巻」という紫色の布を頭に巻きました。

このような「服用」は、化学繊維や化学染料が普及する1930年代頃まで続きました。

衣服の素材には、天然繊維と化学繊維があります

衣服の素材は、大きく分けると古代から使われてきた天然繊維と、人工的に作られた化学繊維に分けられます。現在でも多く使われている素材の中で、主なものを紹介します。

《天然繊維》

綿(コットン)

アオイ科ワタ属の多年草の種子から取れる繊維で、日本では衣料用繊維の消費量の40%を占める、人気の高い素材です。第二次世界大戦後までは、日本は世界第一位の綿輸出国でしたが、アジア産の安価な綿布が流通されるようになると国内の綿花栽培は衰退し、統計上の国内自給率は0%となっています。

こうした背景から、「国産オーガニックコットン」は非常に希少なものとなっています。

[利点]

肌触りが良い。吸水性が良い。熱に強くて丈夫。アルカリに強い。水に濡れることで強度が増し洗濯に強くなる。染色性や発色性に優れている。吸湿性が良い。通気性が良く涼しい。厚手にすれば温かい。価格が安価なものが多い。

[欠点]

シワになりやすい。水に濡れると地の目方向に縮み、一旦縮むとそれ以上は縮まない。乾きが遅い。

長時間日光に当たると黄変する。強い酸に弱い。

麻

植物の茎(靭皮繊維:ジンピセンイ)や葉(葉脈繊維:ヨウミャクセンイ)から作った繊維の総称であり、20種ほどある人類が用いた最古の繊維です。靭皮(じんぴ)繊維の代表的な植物に、亜麻:あま(リネン)、苧麻:ちょま(ラミー)、黄麻:こうま(ジュート)、洋麻:ようま(ケネフ)、大麻(ヘンプ)などがあり、葉脈繊維の代表的な植物に、マニラ麻(アバカ)、サイザル麻(サイザル)などがあります。

しかし衣類で「麻」と表記されるのはリネンかラミーの2種類であり、ヘンプは「指定外繊維(ヘンプ又は大麻)」と表示されます。

リネンやラミーの繊維は短く、しなやかな糸になるのに対して、ヘンプは繊維が太く、網に使用されるほどしっかりとした丈夫で硬い糸になります。

どちらも茎から繊維をとり、織られた布は、繊維が呼吸をしており、通気性が良く、涼しく、丈夫な特徴があります。

絹(シルク)

蚕(カイコ)の繭(マユ)からとった動物繊維。カイコは野生には生息しない家畜化された昆虫で、野生回帰能力を完全に失った唯一の家畜化動物として知られ、餌の桑がなくなっても逃げ出さず、野外の桑にとまらせても、ほぼ一昼夜のうちに捕食されるか、腹脚の把握力が弱いため地面に落ちてしまいます。

成虫も翅(ハネ)はあっても筋肉が退化しており、飛ぶことはできず、人間の管理なしでは生育することができません。

幼虫から蛹になる際に、口から絹糸を出し、頭部を∞字型に動かしながら繭を作り、絹タンパク質であるセリシンを分泌します。

これを吐ききらないとアミノ酸過剰状態になり死んでしまうので、カイコは歩きながらでも糸を吐いて繭を作る準備をします。

光沢のあるつややかな見た目としなやかな肌触りは、繊維の中で最も美しいとされています。

毛

ウール(羊毛)、カシミヤ(カシミヤヤギの産毛)、アンゴラ或いはモヘア(アンゴラヤギ・アンゴラウサギ)、キャメル(ラクダ)、アルパカ(ラクダ科アルパカ)など動物の毛。主にウールを指します。

保温効果が高く、弾力性があるのが特徴です。

竹

1日で30cm~1mも成長する竹には、2種類の繊維があります。竹の表皮を剥がして中の繊維質を取り出すバンブーリネン、竹を溶かして繊維を取り出し、パルプ化して、人工的に作った化学繊維であるバンブーレーヨンがあります。

バンブーリネンは、とても硬いのでシワになりにくく、通気性や吸水性に優れています。

しかし、竹の繊維は非常に短く、生産性効率がよくないことから、市場には殆ど出回っておらず、殆どがバンブーレーヨンです。

一般的なレーヨンと同様に、柔らかく、シワになりやすい素材です。

《化学繊維》

ナイロン

1935年アメリカ・デュポン社による世界初の化学繊維であり商品名です。第二次世界大戦前に生産高世界第1位であった日本製シルクに悩むアメリカ繊維産業は、日本のシルク産業を指導している日本の農林省に対抗する繊維として、農林「NOLYN」をひっくり返すという意味で「NYLON」と命名した説や「Now You Lousy Old Nipponese」(古い日本製品はもうダメだ)の頭文字をとったという説や、「伝線(run)しない(no)」という意味から、「NORUN」に命名しようとしたが、実際にはほつれたため、ニュアンスを変化させて「NYLON」としたなど様々です。

弾力に富み、強くて丈夫で、シワになりにくいですが、熱には弱いです。

ポリエステル

1941年にイギリスで麻や綿に似せて作られた石油製品「テリレン」として商品発表され、1953年にアメリカのデュポン社が特許を取得し工業化された化学繊維です。日本では1958年から生産がはじめられ、繊維の他にペットボトルなど、日本で最も多く使われています。

非常に丈夫で扱いやすいのですが、静電気が起きやすく、体にたまる静電気が肌の乾燥や痒みなどの原因になる場合があります。

レーヨン

「ray(光線)」と「cotton(綿) 」を組み合わせた言葉であり、 絹に似せて作った人造絹糸です。植物系は木材パルプ、綿などのセルロース(繊維素)を二硫化炭素(劇薬)で溶かし、化学修飾して、光沢ある長い絹糸状の繊維にします。

土に還るので環境に優しい繊維ですが、製造時の二硫化炭素の毒性や、強度が低いことなどが問題となっている一方で、絹に似た光沢と手触りの良さから、洋服の裏地などに利用されています。

技術の向上から美しい裏地が多くなり、高級品として広がりつつもあります。

他にも、吸湿、放湿性がよい。よく染まる。熱に強い。静電気を起こしにくい。焼却した場合でも有害物質の発生がほとんどない。着用時に擦れると白色化しやすい。濡れると強度が1/3に低下する。水ジミができやすい。洗濯で縮みやすい。などの特徴があります。

アクリル

1950年にデュポン社が初めて工業生産を開始。羊毛(ウール)に似せて科学的に作られた石油原料の化学繊維で、軽く、柔らかく、弾力があり、保温性が特長で、毛糸、セーター、毛布の製造に多く使われていますが、生産が簡単なことから、中国など第三国への技術移転が進み、生産量は増加傾向にある反面、日本など先進国では生産が減少傾向にあり、日本で初めてアクリル繊維を製造した旭化成が2002年に市場から撤退しています。

温度変化に弱いので、織物には適していません。

ポリウレタン

1937年にドイツのIGファルベン社で開発され、繊維としては1959年アメリカ・デュポン社、イタリア・モンテカチニ社が最初に生産を開始。しかし、衣料用としては単独で使われることはほぼなく、ゴムのような伸縮性があることから他の繊維と組み合わたストレッチ素材として、水着やスポーツウェア等に利用されています。

塩素に弱いので、塩素系漂白剤の洗濯などには注意が必要です。

天然繊維は、縮みやすい、シワになりやすいなど、取り扱いが難しいこともあり、型崩れしづらいポリエステルなどの化学繊維が普及しました。

機能が優れている化学繊維ですが、肌の弱い方にとっては刺激やかゆみを感じることがあります。

特にアトピー性皮膚炎の方や赤ちゃんなどには、せめて肌着だけでも、石油由来のものではなく綿などの優しい植物繊維をおすすめします。

化学繊維のマイクロプラスチック問題

ナイロンやポリエステルを原料とした、8マイクロメートル以下の化学繊維のことをマイクロファイバーと言い、マイクロプラスチックに分類されます。軽くて温かい特徴を持つマイクロファイバーは、ヒートテックの肌着やフリース、タオルや寝具に使われていますが、これらを洗濯するたびにマイクロファイバーは抜け落ちて、下水から河川を通り海まで流れ着きます。

2015年の英エレン・マッカーサー財団の報告によると、毎年50万トンのマイクロファイバーが河川に流出していると推定されています。

海を漂うマイクロファイバーは分解されず、海洋生物に取り込まれ、海産物を食する人間の体内にも吸収されます。

生物が食べてしまっても消化することができ、環境で素早く分解される自然素材の衣類や寝具を使ってみましょう。

海洋プラスチックゴミ問題について詳しくは☞こちら

化学物質の経皮吸収は、病気のひとつの要因です

国民の2人に1人がアレルギーです。国民の1.6人に1人が癌に罹患(2014年データ)し、3人に1人が癌で亡くなる(2017年データ)時代と言われています。

国民の15人に1人、就業者の10人に1人が鬱病を経験します。

国民の2組に1組が不妊に悩み、3組に1組が不妊治療を受けています。

国民の4人に1人がアルツハイマーになるとされています。

国民の4人に1人が糖尿病或いは予備軍になるとされています。

これら「現代病」増加のひとつの要因として、有害な化学物質が挙げられます。

食品添加物や化学物質は、商品の大量生産を可能にし、経済を潤わせ、人々の生活を便利にしてくれました。

しかし、便利さの陰に隠れた危険から目をそらすことはできません。

戦後、過去の歴史にないほど急激に変化した日本人の「衣食住」環境と、それに伴って増加した現代病の数々。

これほど化学物質に溢れた生活を続けたことは人類史上経験がなく、期間も100年にも満たないため、様々な現代病と化学物質の因果関係ははっきりとは解明されていません。

そのような中でも、アトピー性皮膚炎やシックハウス症候群、化学物質過敏症、電磁波過敏症など、化学物質がダイレクトに症状として現れる疾患が増えていることは確かです。

有害な化学物質が体内に取り込まれる主な経路として、飲食による「経口吸収」、呼吸による「経気道吸収」、そして粘膜も含めた皮膚による「経皮吸収」の3つがあります。

経口吸収や経気道吸収をした化学物質は、多くが肝臓などの臓器で解毒され、排便によって体外に出されます。

緊急時には嘔吐や下痢、クシャミや咳として排出します。

それに比べ、経皮吸収された物質は、ほとんどデトックスすることができません。

もともと皮膚は紫外線やホコリなどから身を守るためのバリアとして機能し、自然界の有害物質は吸収しない構造になっています。

しかし、分子の小さなものや脂溶性のものほど皮膚のバリアを破って侵入しやすく、石油系の化学物質などは体内に吸収されやすいのです。

シャンプーやリンス、化粧品などのほか、月経時の使い捨てナプキンや赤ちゃんのオムツ、そして化学繊維の衣服などです。

こういった化学物質が皮膚から吸収されて体内に留まり、アレルギーや皮膚症状、さらには不妊や癌などの病気の一因になっているという“経皮毒”という考えも広まりました。

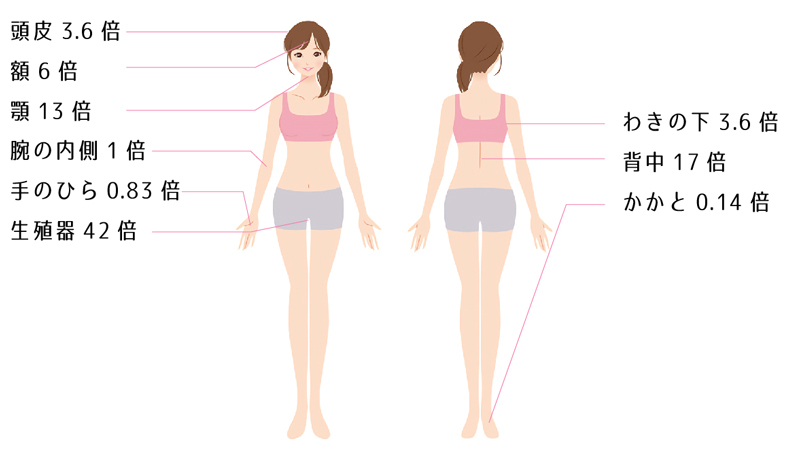

頭皮や生殖器などは腕の内側に比べて経皮吸収率も高く、体内に吸収された化学物質が、親から子、そして孫へと受け継がれていく「継世代毒性」も危惧されています。

妊婦の飲んでいた睡眠薬が体内の子供に影響を与えた1960年前後の“サリドマイド事件”からも、化学物質が胎盤を通して胎児に影響を与えることが判明しました。

「子育ては、産まれる20年前から始まっている」という言葉があります。

体内に吸収された化学物質は少しずつ蓄積しており、アトピー性皮膚炎や気管支喘息、奇形、先天的な脳障害や情緒障害、生殖器障害など、生まれてくる子供たちへの症状となって現れます。

妊娠中だけ飲酒やタバコ、薬を控えていても意味がありません。

次世代の子供たちのためにも、常日頃から、有害な化学物質を避ける選択が必要です。

女性の健康を損なう、使い捨ての「生理用ナプキン」

昔の日本の女性は、着物、和式便所、畳(正座)、拭き掃除などの生活習慣から、骨盤底筋がしっかりしていたので、月経血コントロールができ、トイレで排血していました。月経時には脱脂綿にチリ紙を巻いたり、使い古しの布を縫ったものなどを工夫・自作して使い、使用後は自宅の庭でゴミと共に焼却していました。

現代は洋式の生活習慣と生理用ナプキンの影響で骨盤底筋が弱っており、40代に入ると尿漏れ、老後は殆どの方がオムツを必要とするようになります。

生理用ナプキンの誕生は、1961年11月、アンネ社(1993年ライオンへ吸収合併)が、使い捨てナプキン「アンネナプキン」を発売したことに始まります。

薄型で吸収力の良さは世界一の石油系の使い捨てナプキンは、欧米やアジア圏全体、そして世界中に広がりました。

腕の内側を1とした場合の経皮吸収率

皮膚を通して物質が体内に吸収される「経皮吸収率」は、生殖器が皮膚の中で最も高く、腕の42倍もあります。生理用ナプキンの吸収力を上げるために使われている石油系素材「高分子ポリマー」が生殖器から吸収され、貧血、生理痛、生理不順、不妊、流産、子宮内膜症、子宮筋腫など女性疾患に影響しているという可能性が指摘されています。

吸収力に優れているナプキンを使用すると、逆に月経時の出血量が増え、さらにナプキンを長時間にわたって利用するようになり、化学物質と経血が反応し、ムレやかぶれ、臭いの原因となっています。

また、アメリカやドイツの研究者らにより、塩素漂白された生理用品の「ダイオキシン残留問題」が指摘され、1998年WHO(世界保健機構)は、内分泌攪乱作用を考慮し、ダイオキシン類の耐容1日摂取量(TDI)4pg/kg/日を最大基準値とし、1pg/kg/日未満に低減していくことを目標とし、日本もこれを受けて1999年より厚労省より同様の安全基準値が設定されました。

しかし2018年現在の石油系生理用品にはまだダイオキシンが含まれています。

内分泌攪乱物質とは

環境中に存在する化学物質のうち、生体にホルモン作用をおこしたり、逆にホルモン作用を阻害するもの。2003年(平成15年)5月の日本国政府見解では、「内分泌系に影響を及ぼすことにより、生体に障害や有害な影響を引き起こす外因性の化学物質」と定義しています。 2012年には、アメリカのモデル、ローレン・ワッサーが、化学物質を使用したタンポンが原因と考えられるトキシック・ショック症候群(TSS)により、死の淵を彷徨った末に、血液が届かず壊死している片足を切断することになった出来事も世の中に衝撃を与えました。トキシック・ショック症候群とは、黄色ブドウ球菌が生産する毒素によって引き起こされる全身性細菌中毒で、タンポンの長時間使用などが大きく関わっており、致死的な状態に陥ります。

黄色ブドウ球菌とは

3人に1人の割合で皮膚、鼻の穴、脇の下、足の付け根や腟に生息している細菌で、通常は害はありませんが、稀にそれらバクテリアの一部がTSSを引き起こす毒素を産生する場合があります。抗体は年齢とともに増加するのでトキシック・ショック症候群(TSS)の危険性は若い人ほど高くなります。

発症者の半数はタンポンを使用している女性です。 また、1980年には38名の女性がトキシック・ショック症候群(TSS)で死亡しており、タンポンの素材が綿100%であったなら、トキシック・ショック症候群(TSS)の可能性はほぼゼロだと言われています。

石油系生理用品の普及量に比例して増加するトキシック・ショック症候群(TSS)や女性疾患の問題は、同じ石油系使い捨て紙オムツにも波紋は拡がっています。

皮膚の防壁ができていない赤ちゃんに、ナプキンよりも肌に多くあてるオムツを長時間肌にあてると、大人の何倍もの経皮毒の影響を受けてしまいます。

また、健康だけでなく、ダイオキシンによる環境問題も指摘されています。

こうした背景から「布ナプキン」や「布オムツ」が見直されています。

布ナプキンを始めてみませんか?

生活苦、虐待やネグレクト、相談できる人がいない・・・など様々な理由で、生理用品を購入することができない人が世界中で増加しています。誰にも言えずにトイレットペーパーなどで代用し、かぶれ・かゆみ・悪臭などの症状が出てしまうことが問題となっています。

心身の健康を保つには、女性にとって大切な生理の日を、快適に清潔に過ごすことが大切です。

そこでぜひ使って頂きたいのが、繰り返し使える布ナプキンです。

洗濯すれば何度も使えるため、非常に経済的です。

災害時にも、避難生活において女性のナプキン不足が問題となりますが、普段から洗って使う布ナプキンに慣れていれば、いざというときに布を使って生理用品にすることもできます。

使い捨てナプキンを使って「汚物入れ」に捨てる生活をしている中で、生理を「汚いもの」「隠したいもの」と考えている女性はたくさんいます。

しかし本来、生理の経血は汚いものではありません。

使い捨てナプキンではなく布ナプキンを使うと、手洗い洗濯の際に経血の色や量などの状態をきちんと見るため、体の状態を知ることができます。

自然と「汚いもの」という考えもなくなります。

自分の生理と向き合い、心と体を健康に保つことは大切なことです。

化学物質の過剰な吸収が原因のひとつではないかと言われている婦人科系の疾患。

特に、体内に吸収された様々な毒素は「子宮」に影響を与えると言われています。

東洋医学において、子宮は「感情の器官」とも呼ばれており、嫉妬や恨み、負の感情の影響や、化学物質などの毒素の影響を受けやすいと考えられています。

近年増加している子宮内膜症は、重い生理痛や不妊を引き起こすことも多く、女性を苦しめています。

また、冷え性に悩む女性も増加しました。

日本人は、50年前と比べて平均体温が0.7度も下がっています。

夜きちんと湯船に浸かる入浴をしていた日本人ですが、現代ではシャワーで済ます人が多く、さらに、エアコンの使用や、季節に合わない食生活なども、体を冷やす原因となっています。

使い捨てナプキンに使われる吸水用の高分子ポリマーは、経血で濡れるとジェル状に固まり、膣を冷やしてしまいます。

膣の冷えは子宮の冷えにつながり、重い生理痛や不妊のほか、様々な婦人科疾患の原因となります。

オーガニックコットンの布ナプキンは、女性のデリケートな部分を自然な温もりで包み込みます。

様々な女性特有の不調を改善するために注目されているのが、オーガニックコットンの布ナプキンです。

オーガニックコットン布ナプキンの商品一覧はこちらからご覧ください。

乳児期の湿疹が、他のアレルギーの引き金になります

近年、乳児期の皮膚に現れる湿疹やアトピー性皮膚炎がもととなり、食物アレルギーや喘息、花粉症などへと連鎖していくことが分かってきました。具体的には、

●食物アレルギーは、原因となる食物成分を口から取り入れることだけでなく、湿疹やかさつきのある皮膚から侵入することで発症する

●乳児期にアトピー性皮膚炎がある場合、成長にともなって食物アレルギーやぜん息、鼻炎などほかのアレルギー疾患を発症する確率が高くなる

このような例が挙げられます。

これは日本の馬場実医師により提唱された「アレルギーマーチ」と呼ばれる現象であり、世界中で注目されて話題になっています。

アレルギーは、最初に発症してしまうと連鎖しやすくなってしまうため、どこかで止めることが必要です。

特に、乳児期の湿疹やアトピー性皮膚炎が様々なアレルギー症状の引き金になることが分かっており、皮膚のバリア機能を高めることが、その後のアレルギーマーチを止めることにつながります。

大切な赤ちゃんのデリケートなお肌に

赤ちゃんのお肌は非常に敏感で、デリケートです。皮膚の厚さは大人の半分ほどしかないため、ホコリや汗、化学物質など、外部からの刺激に弱く、すぐに肌荒れを起こしてしまいます。

生後3ヶ月ほどまでは、母親のホルモンの影響で皮脂が多く、べたつきやすく、新生児ニキビなどを起こしやすい時期。

それ以降は皮脂量が減少し、乾燥しやすい状態になります。

また、赤ちゃんは、小さな体に大人と同じ数の汗腺があるため、非常に汗っかきです。

デリケートな肌に大量の汗をかくため、“あせも”ができやすいのが特徴です。

お風呂で清潔にするのはもちろん、汗やよだれ、おしりの汚れはガーゼで優しく拭いてあげてください。

また、きちんと保湿をして、お肌にやさしい素材の衣類を着せてあげましょう。

長時間おしりに着けっぱなしになるオムツも、生理用品と同様に、化学物質を使った使い捨てのものではなく“布オムツ”が注目されています。

多くの電磁波や化学物質に囲まれている現代の赤ちゃん。

大人よりも化学物質を肌から吸収しやすく、かぶれやすい赤ちゃんの衣類やオムツ、寝具、ガーゼにオススメの天然素材が、オーガニックコットンです。

オーガニックコットンベビー用品の商品一覧はこちらからご覧ください。

地球と体に優しい天然繊維“オーガニックコットン”

インドで紀元前2500年頃から利用されていた綿は、日本への伝来は遅く、室町時代から本格的に栽培が始まりました。肌触りが良く丈夫で、冬は暖かく夏は涼しく着られる綿は、あっという間に人々の生活に欠かせない衣料となります。

お肌に優しく、生地として非常に優れている綿ですが、現代の綿栽培において、大きな問題が指摘されるようになってきました。

現在、一般の綿花栽培では、非常に多くの農薬を使用し、収穫時には、かつてベトナム戦争の際に化学兵器として使われた“枯葉剤”を散布しています。

世界の耕作面積の中で、綿畑の占める割合は2.5%ほどですが(2005年国連食糧農業機関)、その2.5%ほどの綿畑に対して、全世界の農薬の10%以上を使用しているというのです。

綿花栽培が盛んなインドでは、農薬による健康被害や生産コストの拡大が問題になっています。

また、大量の農薬や枯葉剤が、地下水や土壌に与える影響も小さくありません。

そこで、今注目されているのが、オーガニックコットンです。

オーガニックコットンとは、認証機関の基準に従って3年以上農薬や化学肥料を一切使わずに栽培された綿花のことです。

もちろん遺伝子組み換えの種は使われません。

栽培された綿はもちろん、HIRYUで扱うオーガニックコットン製品は、縫製、製造過程においても、肌にあたる部分に化学薬品・化学染料を使わずに仕上げています。

コットンとオーガニックコットンの違い

コットンは、栽培期間中に大量の農薬を散布し、枯葉剤を使って未熟な状態で機械で刈り取られるので、繊維の空洞が潰れてしまい、生地が硬くパサついてしまい、それを補うために柔軟剤や吸水剤で化学処理されます。そのため購入後も、柔軟剤が必要になります。

特に、パイル織(糸をループ状に立体的に織る)、太めの糸(空気を含みやすい)、撚りが少ない「甘撚り」のフワっとした質感のタオル類などは、柔軟剤が必要になります。

一方オーガニックコットンは、農薬や枯葉剤を使用せず栽培されているので、繊維の空洞が潰れておらず、化学処理しなくとも本来の柔らかさと天然の油分がそのまま残っています。

お風呂あがりの全身拭き取りにオーガニックコットンのバスタオルを使うと、自然の柔らかさとしっとりする油分を感じることができて、拭き取り後の肌はコーティングされた感覚になります。

但し、オーガニックコットンであっても、染料など化学処理されているものは繊維の空洞が潰れています。

出来れば染料を使っていないものを選び、染料を使っているものでも草木染めを選びましょう。

草木染めとは、植物の花、葉、実、根、樹皮などから抽出した天然染料を使って、糸や布を染める伝統的な染色技法です。

自然由来の穏やかな発色が特徴で、合成染料と比べて経年変化による深みや、使い込むほどに馴染む愛おしさを楽しめます。

日本は四季があり植物が豊富で、縄文時代にはすでにこの技術が使われていたそうです。

洗濯は毎日するよりは、必要性がでてから、化学的な洗剤は使わず、繊維の空洞を傷めないように優しく洗いましょう。

洗濯をすればするほどに綿細胞も傷み、化繊の様に生地が硬くなってきます。

そしたら雑巾などに使い、最後は土に還すことも出来れば、燃えるゴミとして捨てることもできます。

とってもエコなオーガニックコットンは、地球にも人にも優しい生地です。

オーガニックコットンの利用が増えれば、ファッション産業も変わり、地球温暖化問題にも貢献できます。

みんなの心ある選択で未来を変えていこう!

化学肥料を使っていないオーガニックコットン

プラスチックでコーティングされている農業用の被覆肥料(ひふくひりょう)は、肥料が溶け出した後に残るプラスチックが農業排水として河川に流れ込み、海に辿り着くことが報告されています。また、微細になったマイクロプラスチックをミミズなどが捕食し、そのミミズの排泄物や死体を通して作物がマイクロプラスチックを吸収し、それを食べた人間の体に蓄積される可能性も否定できないと報告されています。

オーガニックコットンの栽培には、化学肥料を使用していません。

冷えは万病のもと。オーガニックコットンで体を温めよう。

第二次世界大戦直後、フランスの医師により、熱いお風呂に入浴する文化のある日本人の癌の発症率が、諸外国に比べて20倍も低いことが注目され、研究されました。その実験の結果、39度で悪性細胞は衰え始め、42度で死滅することが分かりました。

また、1978年の国立予防衛生研究所での実験から、38.5度で免疫細胞がどんどん活性化するということが明らかになりました。

逆に、35度で悪性細胞が活性化します。

古くから「冷えは万病のもと」と言われてきた通り、冷えは大きな病に発展することもある深刻な症状なのです。

日本人は、50年前と比べて平均体温が0.7度も下がりました。

冷え性に悩む女性も増加しました。

熱いお風呂に入浴する習慣は減り、シャワーだけで済ます人が増え、運動不足や夏場の冷房、体を冷やす食事を繰り返していることが原因だと言われています。

水銀体温計の37度の位置についている赤い印は、微熱ではなく「平熱」を表す印です。

体の冷えを解消し、平熱を37度にすることが大切です。

HIRYUでは、夜にスパソルトとアグアを入れたお風呂に20分間じっくり入浴し、体を芯から温めることを推奨しています。

40度のお風呂に20分間入浴しているときの体温は、免疫細胞が活性する38.5度になります。

さらに、熱に刺激されて産生されるタンパク質「ヒートショックプロテイン」ができ、ストレスから身を守り、傷んだ細胞の修復をしてくれます。

確実にヒートショックプロテインを発現させるためには、入浴後に急激に体を冷まさずに、保温することが大切です。

新品のオーガニックコットンのバスタオルで体を拭くと、生地に天然の油分がそのまま残っているため、お肌に柔らかさと温かさを感じ、しっとりします。

寝るときには体を冷やさないオーガニックコットンの下着やパジャマを身に着け、心地よいオーガニックコットンの寝具で快適な睡眠をとってください。

睡眠中は、季節を問わずコップ1杯分の汗をかくといいます。

アトピー性皮膚炎の方は、就寝中の体温上昇や汗、乾燥は肌が痒くなるので、体温変化の差が大きくなりやすい化学繊維より清潔なオーガニックコットンに身を包むことをお勧めします。

また、冷え性の方は、夏でも冬でも靴下による「冷えとり」をお勧めします。

上質な睡眠は、オーガニックコットンから

日本人の平均睡眠時間は、世界の中でもかなり短いことで知られています。2018年のOECDの調査では、日本は世界最下位の7時間22分という平均睡眠時間であり、特に働き盛りの30~50代世代の約半数は6時間未満であることが分かりました。

日本人は、夜遅くまで仕事や遊びで起きており、睡眠時間を削る傾向にあります。

さらに現代日本人は、睡眠時間だけではなく、眠りの質も低下しています。

上質な眠りとは、どのような眠りでしょうか?

睡眠中は、レム睡眠という浅い眠りと、ノンレム睡眠という深い眠りを繰り返して朝を迎えます。

就寝直後に訪れるのはノンレム睡眠であり、寝付いてから1時間ほどで最も眠りの深い状態になります。

その後15分間ほど、眼球が動き、夢を見たり記憶の整理をするレム睡眠が訪れます。

朝まで、この一連の周期を繰り返していきます。

しかし、きちんと入眠できないと、その後のリズムも狂い、寝付けなかったり眠りが浅くなってしまいます。

質の良い睡眠がとれない理由は、寝る前の習慣にあります。

現代の日本人は、夜遅くに飲食をし、お風呂に入らず、スウェットやジャージという部屋着のままで、部屋は白色の電気を点け、寝る直前までスマートフォンを眺めています。

実はこれらはすべて、質の良い睡眠を妨げる行動です。

気持ちよくリラックスした眠りにつくには、睡眠に向けた環境づくりが必要です。

就寝3時間前には食事を終え、部屋を暖色系の照明にし、ゆっくりと湯船に浸かり、就寝30分~1時間前に入浴を済ませます。

お風呂あがりは、オーガニックコットンのパジャマを着て、スマートフォンを眺めず、アロマを焚いたりストレッチをしてから、気持ちの良いオーガニックコットンの寝具に横になってみてください。

入浴で温まった体が少しずつ冷えてくる頃に、自然と眠りにつくことができます。

オーガニックコットンのパジャマは、軽くて吸湿性が良く、就寝中に汗や乾燥の影響を受けづらいお肌に優しい素材です。

締め付けが少なく厚着にならないため、寝ている間もリラックスすることができます。

睡眠には、疲れを取り、傷を回復するなどの機能があります。

スマートフォンや電化製品に囲まれて体に溜まった電気の対策としても、オーガニックコットンの寝具をお使いください。

人生の3分の1は睡眠です。